音育 “おといく” 〜耳をすまして想像力を育てよう〜

まだまだ眠っている「聴覚の可能性」

音育(おといく)とは?

音響効果の原点である“擬音”の発想・手法や音で番組を面白くするスキルを小学生向けの体験プログラムにリブート、“音響効果の仕事”や“音の面白さや可能性”を知って もらうワークショップです。“耳”と“手”を使って“音”で楽しく遊びながら、次第に目に見えない心を“想像する力”を引きだしていくのがねらいです。

“擬音”で遊ぼう

音響効果の伝統技能は創意工夫の宝庫

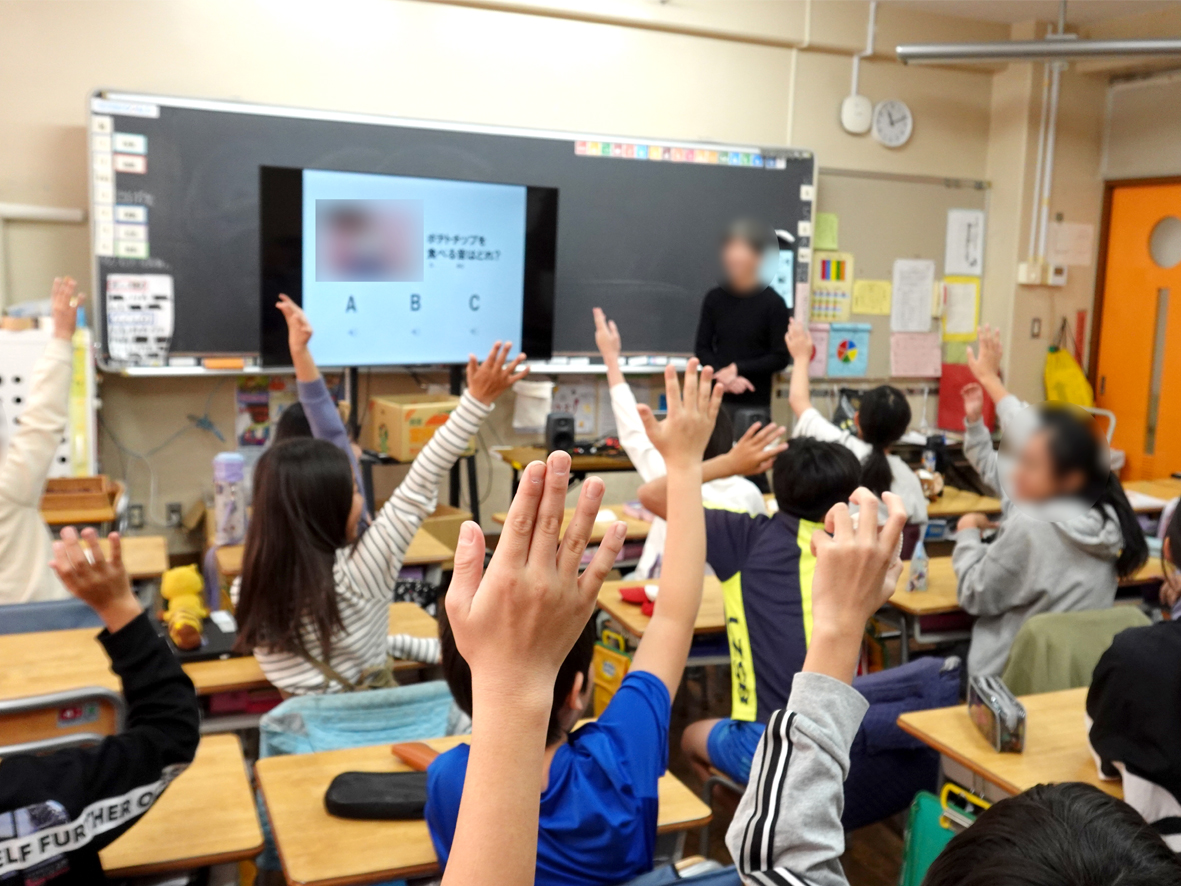

サウンドクイズ

せんべい・ポテチ・うまい棒、君は聞き分けられる?

プロ流選曲体験

映像に見えない気持ちをあぶりだす音楽の力

イヤーマネジメント

耳は再生不能器官。100年使う耳を大切に。

【授業活用の例として】

動画作成や学習発表会などのサウンド演出のスキルアップ授業として

身近にあるものを使って、映像の中で聞いたことのある音がつくられる様子を生で見て体験でき、選曲の基本も学べます。学校での映像制作や舞台発表のサウンド演出をグレードアップすることができます。

メディア・リテラシーをはぐくむ授業として

私たちが普段目にする映像は、制作者が伝えたい思いをこめて作っています。その一つの役割である「音響効果」は、映像への印象に影響を及ぼす、目には見えない大事な要素です。実際の音響効果を体感したり、スタンスを学ぶことを通して、映像も音響も作り手の意図が込められて送られていることを学べます。

※次期学習指導要領の文科省諮問(2024.12)で「メディア・リテラシーの育成強化」が提言されています。

キャリア教育の授業として

テレビ番組を制作するというと映像づくりを思い浮かべることが多いですが、その映像を形にする「音響効果」という職業も実はとても面白く、そして大きな責任とやりがいのある職業です。音響クイズや音響体験などを楽しいカリキュラムを通じて、音響効果という職業と見えない音の世界の魅力を感じることができます。目に見えない気持ちや、耳を澄ますことの大切さなど、仕事に込める思いやスタンスをお伝えします。